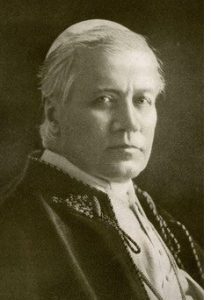

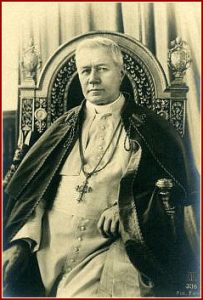

San Pío X

El Patriarca de Venecia

(1894-1903)

“La misión que debo cumplir es esta: restaurar todas las cosas bajo el imperio de Jesucristo”

Card. J. Sarto a los venecianos, 25 de noviembre de 1894

De Mantua a Venecia

El 24 de noviembre de 1894, a primeras horas de la tarde, el futuro Pío X entraba en la hermosa ciudad de los Dux saludando por el latir de miles de corazones.

Solo las autoridades de la ciudad, venidas a la masonería, estaban ausentes. El palacio del municipio tenía las puertas abiertas y ventanas cerradas.

Al día siguiente, bajo las cúpulas de la Basílica de oro, celebro un solemnísimo Pontifical y pronuncio su primera homilía exponiendo su programa con estas palabras:

“Desde este momento os amo a todos y a todos os llevo en el corazón. De vosotros no deseo sino que correspondáis a ese amor. La misión que debo cumplir entre vosotros es ésta: restaurar todas las cosas bajo el imperio de Jesucristo.”

Una línea simple, pero sobrenatural: la misma inalterable línea de su laborioso episcopado en Mantua.

Catecismo y predicación

En la ciudad de San Marcos, y debido al largo tiempo que había permanecido sin pastor, a la antigua vitalidad había sucedido una cierta indolencia y muchas cosas no marchaban bien –afirman testigos nada sospechosos.

Haciese sentir la necesidad de que una mano fuerte removiese las aguas y de que una voluntad fuerte se impusiera.

El cardenal Sarto, con su insuperable visión, se remontó a las causas y comprendió en seguida que en si en Mantua debió reformar, en la ciudad de san Marcos tendría que renovar.

Con aquel ardor que se parecía al ímpetu de un rio que desborda los diques y se dilata, y que no buscaba más que la gloria de Dios y la salvación de las almas, se puso en seguida a trabajar. Llamó a todos los sacerdotes de su Patriarcado y, sin ruido y sin impulsos exagerados, conmovió a los tibios, arrastró a la acción a los lentos e incitó a los de mayor voluntad a perseverar en el camino del sacrificio y de la santidad sacerdotal.

“Cada sacerdote –les había dicho con su energía habitual – este pronto a cumplir sus propios deberes en el puesto que le ha sido señalado por el Señor, y nadie se avergüence y rehúya ni la más humilde de las misiones anejas a sus deberes… recuérdese –había añadido- que es obligación sagrada de todo sacerdote el atender a la sublime misión de salvar las almas y si en tiempo de guerra cada ciudadano es un soldado, ¿estarán inactivos y desorientados los capitanes mientras hierve tremenda la batalla?”

Y, bajando al pueblo, porque conocía por larga experiencia de los incalculables daños que acarrea a las almas la ignorancia de los principios fundamentales de la fe cristiana, puso rápidamente su vigilante cuidado en la enseñanza de la Doctrina Cristiana.

No faltaban las escuelas de Doctrina Cristina, pero, no tenían una dirección precisa y la instrucción catequística a los adultos carecía de un programa bien definido.

Había mucha predicación –quizá demasiada- pero era una predicación que, cediendo al vicio de la época, era demasiado académica: hablaba a las mentes y no a los corazones.

Pero eso, el 17 de enero de 1895 – cuando no habían transcurrido todavía dos meses de su llegada a Venecia – el patriarca dirigió a su clero una carta, llena de gravedad, sobre este tema. En ella recordaba que la crisis de desordenes morales en que el mundo se debatía era debida a la ignorancia de las verdades de la fe.

“no resuena lamento mas fundado ni más universal en nuestros días -escribía- que el que deplora la ignorancia de las cosas necesarias para la eterna salvación. Hace sangrar el corazón ver a muchos que viven como a la buena de Dios en orden de la religión. Y esta ignorancia de las verdades religiosas nacen todos los males que deploramos, a los cuales sigue el desprecio de la religión descuidada, porque es desconocida, y la pérdida de la fe.

Se predica demasiado y se instruye demasiado poco. Déjense de lado los discursos floridos que no bajan de las alturas aéreas del pulpito, más cercanos a los tubos del órgano que al corazón de los fieles. Predíquese al pueblo piadosa y sencillamente las verdades de la fe, los preceptos de la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes y los vicios, porque ocurre a menudo que aún las personas cultas en las ciencias profanan, ignoran totalmente o conocen mal las verdades de la fe y saben del Catecismo bastante menos que los niños más simples. Piénsese antes en el bien de las almas que en el efecto que se quiere causar. El pueblo está sediento de verdad. Désele lo que necesita para la salvación de su alma, y entonces, instituido por su propio lenguaje, emocionado y conmovido, llorará sus errores y se acercara a los Sacramentos Divinos. ”

Y, después de indicar las cualidades que deben adornar al que anuncia la palabra de Dios, amonestaba:

“Evite el predicador aquella elocuencia tribunicia, no apostólica, profana, no sagrada, que quita a la palabra de Dios toda impronta sacra y toda eficacia sobrenatural, y de la cual los fieles no sacan provecho alguno, porque, aunque llenen las Iglesias, quedan vacios en su propia alma; aplauden, pero no lloran, y salen del templo como habían entrado: “ Mirabuntur –diría San Agustín- sed non convertebantur.”

Y, sin, esperar más, emprendió la reorganización de las Escuelas Catequísticas parroquiales; ordeno a los párrocos una explicación del Catecismo mas asidua y sistemática; promovió, con todas sus fuerza, la formación de los mejores catequistas y, con todos los medios posibles, animo y sostuvo la enseñanza de la Doctrina Cristiana, no sólo en los Patronatos Parroquiales, sino también en las escuelas municipales de la ciudad, mientras para demostrar la gran importancia que daba al Catecismo, los domingos –igual que había hecho en Mantua- se presentaba de improvisto en una u otra Iglesia, para observar de qué manera se explicaba la Doctrina Cristiana.

Para que sus sacerdotes tuvieran un método de predicación con el sello de sublime simplicidad de las parábolas del Evangelio, se apresuraba él mismo a darles el ejemplo.

Quien escuchó su palabra resonar desde el pulpito puede atestiguar cómo fue su predicación: sencilla, clara, persuasiva, rica de doctrina y llena de fuerza, porque nacía de las puras fuentes de los Libros santos y de los Padres de la Iglesia.

Era una predicación como hacía mucho tiempo no se había escuchado en la ciudad de Dux.

“Predicaba muy bien – atestiguaba un docto canónigo de San Marcos- “bastante bien” – añadía otro. “Oyéndole predicar – afirmaba un maestro de cámara- me daba la impresión de oír hablar a un santo.”

No debe, pues, maravillarnos que su elocuencia moviera los corazones con una fuerza irresistible y que, en circunstancias solemnes, llegara a los esplendores de las Homilías de San Juan Crisóstomo. Sus predilecciones eran para oratoria moral y para aquellos sacerdotes movidos en su predicación por el amor a la salvación de las almas. A los predicadores del Adviento y más aún a los de la Cuaresma –especialmente si se trataba de los predicadores más enérgicos- les recomendaba que insistieran cálidamente, de manera accesible a todos, en la importancia de la vida cristiana. Se preocupaba de informarse de su predicación y les amonestaba severamente si al pueblo, que pedía la palabra de Dios, le daban solamente ademanes académicos, musicalidad de palabras y voltear las campanas.

En los predicadores “exigía espíritu de piedad, de caridad, ciencia y seria preparación.”

El pulpito no tenía que ser un escenario ni la Iglesia una platea. En su Patriarcado tenía que predicarse el Evangelio – nada más que el Evangelio- convertido en vida de cada día, despojado de toda vestidura retorica, para que la voz del orador no fuese el “aes sonans” o el “cymbalum tinniens” denunciados por el Apóstol de las Gentes.